IL SABOTINO RISCOPERTO

È motivo di soddisfazione poter constatare che la prima escursione di gruppo, effettuata dall’Associazione “Isonzo” domenica 7 maggio 2006 sul Monte Sabotino, ha riscosso ampio successo e pienamente raggiunto il duplice scopo che si prefiggeva: ripercorrere con cognizione di causa i sentieri della memoria e della sofferenza novant’anni dopo i sanguinosi eventi che vi si svolsero e stimolare l’interesse storico tra i soci partecipanti e i loro familiari e amici. Il monte, icona del panorama Goriziano, aveva già conosciuto una notevole fama turistica nel periodo tra le due guerre, per lo più legata ai riti del reducismo e dei pellegrinaggi sui patri campi di battaglia, allora in auge. Delimitato come Zona Sacra al pari del Monte san Michele, con il quale condivise il ruolo di pilastro della testa di ponte austriaca di Gorizia fino alla sua caduta nell’agosto 1916, ospitò fino alla seconda guerra mondiale un piccolo museo di ricordi bellici con annessa abitazione del custode.

Poi, negli anni della guerra fredda su tutta l’area del Sabotino calò l’impenetrabile cappa della zona militare e questa rimase interdetta, su entrambe i versanti del confine italo-jugoslavo, a ogni frequentazione non esplicitamente autorizzata. L’ex museo italiano, rimasto in territorio jugoslavo, venne riciclato in casermetta dai “graniciari” della federativa mentre, a poche decine di metri da questa, ma non in vista, i reparti italiani si avvicendavano (per primi quelli della divisione “Mantova”, da ultimi quelli del “Torino”) sull’ultimo avamposto nazionale del monte a presidiare la loro buzzatiana “fortezza Bastiani”, sul cui “deserto dei Tartari” si intrecciavano, sovente, opposti effluvi di pummarole e cevapcici. Senza voler scomodare il Leopardi e il suo ermo colle, non mi trattengo dal dire che anche il Sabotino riesce ad essermi “sempre caro”, se non altro perché al mattino, avvolgendo le tapparelle delle finestre, è la prima cosa che mi entra prepotentemente in casa assieme ai miasmi di una fonderia di Salcano. Il fatto di non aver potuto accedervi in anni giovanili, restò per lungo tempo un’inconfessata frustrazione. Poi, un giorno, crollò il Muro, la Storia si mise nuovamente a correre e quello che eravamo abituati a chiamare il “Blocco dell’Est”, con i suoi misteri e le sue diffidenze, entrò in un vortice centrifugo in cui la dissoluzione della Jugoslavia rappresentò l’ultimo atto. La nuova repubblica di Slovenia, così come fu velocissima a inserirsi politicamente ed economicamente sulla via dell’Europa unita, fu altrettanto rapida nel riappropriarsi di un passato comune, quello Asburgico, che la storiografia ufficiale jugoslava aveva posto in una luce negativa se non addirittura rimosso dalle esercitazioni culturali, ma soprattutto fu estremamente perspicace nel ritenere che i siti e le vestigia della Grande Guerra ubicati sul suo territorio, se opportunamente recuperati e valorizzati, potevano divenire una risorsa turistica inesauribile e anche fonte di ricchezza.

La Grande Guerra sul fronte dell’Isonzo e del Carso divenne, inoltre, territorio di esplorazione sul quale ora approdano le nuove ansie slovene di indagine storica e l’ambito in cui le istituzioni culturali e i singoli individui e/o associazioni possono confrontare le loro esperienze. Ma è stato sul Monte Sabotino, in particolare, che si è materializzato un nuovo e particolare spirito di collaborazione transfrontaliera. In concorso con le autorità militari italiane e quelle civili di Nova Gorica e grazie ai lavori di volontari italiani e sloveni, il Centro Ricerche Storiche e Archeologiche del Goriziano, sotto la guida competente del suo fondatore e animatore Mario Muto, ha potuto recuperare e conservare quel che poteva del complesso dell’antico eremo del San Valentino, posto sulla quota 535, in un’area a cavallo del confine.

Dalla parte slovena i giovani e intraprendenti soci dell’associazione culturale “Društvo Soška Fronta” (Fronte dell’Isonzo) hanno pianificato e pazientemente messo in opera un piano, non ancora concluso, di capillare recupero delle opere di guerra fisse (caverne, gallerie, trincee, camminamenti) per renderle turisticamente fruibili con opportuni percorsi guidati. Il turista oggi può liberamente (e comodamente) accedervi dalla parte slovena con la propria auto fino al rifugio-posto di ristoro ricavato nei locali di quella che già fu la casermetta dei graniciari e prima ancora il museo italiano. Qui il suo bravo titolare, sig. Bogdan oltre ad offrire una squisita cucina, intrattiene i suoi clienti con la visita guidata alle vicine gallerie di guerra e con un interessante, quanto ben fornito, piccolo museo di testimonianze iconografiche concernenti la guerra sul Sabotino e di reperti dell’epoca venuti alla luce nel corso delle operazioni di ripristino. L’accesso per la vecchia strada militare all’ex casermetta italiana (unico appagamento: uno splendido panorama su Gorizia e anche fino al mare nelle giornate limpide) è possibile solo a piedi o in mountain-bike, essendo questa, dopo la sua smilitarizzazione, zona di tutela forestale, in pratica il regno del no-se-pol, se sommata alla vigente appartenenza al demanio militare degli accennati manufatti, smilitarizzati sì, ma non formalmente dimessi dall’amministrazione militare. Per rispetto a quelli tra noi che non erano baldi marciatori, né pedalatori d’altura o ascetici contemplatori del creato (praticamente tutti…), abbiamo optato per la via più comoda e gratificante: il percorso sloveno in auto, con meta finale la tavola imbandita del signor Bogdan.

La giornata del 7 maggio sembrò iniziare sotto i migliori auspici meteorologici e dopo una breve attesa sul punto convenuto, il piazzale della Casa Rossa a Gorizia, verso le 8,30 l’autocolonna mosse per dirigersi verso Salcano e da qui, oltre il nuovo ponte sull’Isonzo, lungo la cosiddetta “strada di Osimo” che corre sul versante meridionale del Sabotino in direzione di Hum, sul Collio sloveno. Questa strada deve il nome alla località marchigiana sede del trattato stipulato nel 1975 tra l’Italia e la Jugoslavia per chiudere un contenzioso di frontiera e d’altro che si trascinava dal 1947. La sua particolarità consiste nell’essere stata costruita come un corridoio sigillato in territorio italiano, per consentire una rapida comunicazione tra il capoluogo Nova Gorica e le località del Brda (Collio sloveno), in precedenza raggiungibili solo con un lungo giro dalla valle dell’Isonzo via Plava e Verhovlje. A metà circa di questo tragitto, in corrispondenza di uno stretto valloloncello (ben visibile a distanza in stagione di defoliazione arborea), il monte viene perpendicolarmente attraversato in direzione della val Peumizza da una faglia tettonica, che secondo i geologi (fonte: sig. Muto), potrebbe in qualsiasi momento manifestare fenomeni sismici. E molto sorpresi rimasero gli amici della comitiva nell’apprendere che la vicina località di Marmoria (Marmorje) deve il nome al fatto che anticamente vi si estraeva una qualità di marmo rosa, erroneamente ritenuto marmo di Verona, che andava ad abbellire le chiese e i palazzi e del Goriziano e dal quale furono scolpite anche le colonnine delle bifore gotiche del palazzo dei Conti nel castello di Gorizia.

Subito dopo il bivio di Gonjače, lasciata alla nostra sinistra la strada che prosegue verso Plava e l’Isonzo, iniziammo la strada sterrata, lunga circa sette chilometri e mezzo che ci avrebbe condotto alla meta. Il merito della costruzione di questa strada carrabile scavata nella roccia, che da Podsenica arriva (o meglio arrivava) fino alla quota 535 di San Valentino va ascritto al capitano del Genio ingegner Nicolò Gavotti, comandante della 10ª compagnia Lavoratori Milizia Territoriale del 3° reggimento Genio (poi ribattezzata 10ª compagnia Zappatori), il quale, già nel mese di agosto del 1916, cioè immediatamente dopo la conquista del Sabotino, intraprese questa titanica opera portata a compimento in soli 22 giorni. Successivamente alla sua costruzione, durante l’inverno 1916-1917, vennero “girate” verso il Monte Santo le gallerie ex austro-ungariche, così come vennero resi funzionali alle necessità italiane le trincee e i camminamenti rinvenuti e predisposte, ampliandole in cubatura ed estensione, le caverne esistenti nelle viscere del monte, caverne in cui avrebbero trovato sicura sistemazione artiglierie, mitragliatrici, depositi e ricoveri, pronti per la successiva offensiva. La trasformazione del Sabotino in una “corazzata di pietra” non fu un’impresa facile e tanto meno indolore, poiché molte furono le perdite per le continue offese arrecate dalle artiglierie austro-ungariche che rendevano oltremodo pericoloso il lavoro cui costantemente si accudiva di giorno e di notte.

Strada facendo feci notare agli amici escursionisti che le ampie nicchie scavate a intervalli regolari nella roccia a margine della carreggiata, lungo la parte terminale del nostro percorso, altro non erano che i resti delle piazzole per le bombarde italiane da 240, resti cioè di alcuni di quegli apprestamenti ossidionali ravvicinati che il colonnello Badoglio, allora capo di Stato Maggiore della 45ª divisione del generale Venturi, aveva ordinato al capitano Gavotti. Questi apprestamenti, portati a termine con una forza superiore a mille uomini, interessarono soprattutto l’area del cosiddetto “Bosco Quadrato” dalla quale partì poi il fulmineo balzo della “colonna Badoglio” che nel pomeriggio del 6 agosto 1916, dopo una preparazione breve, ma mirata ed efficace delle bombarde sui reticolati e sulle trincee e con la copertura del fuoco di sbarramento dell’artiglieria, portò alla conquista della parte superiore del monte in soli quaranta minuti. A testimonianza di questo punto di partenza, negli anni Trenta fu eretta un’aguzza piramide, che ora emerge dalla boscaglia. Altre due identiche piramidi svettano, una, con il vertice mozzato da un fulmine, sulla parte mediana del fronte d’attacco (si intravede sulla sinistra risalendo la strada di Gavotti) e l’altra, più in basso ancora, punti di partenza, rispettivamente, delle colonne “Gagliani” e “De Bono”.

Ma anche il capitano Gavotti, non meno che le sue opere ingegneristiche, merita di essere ricordato per la singolarità del personaggio. Aristocratico (era marchese) nativo di Albissola Superiore, in quel di Savona, brillante ingegnere e mazziniano tutto d’un pezzo, fisicamente si presentava come un omone grande e grosso e la sua figura risaltava sugli altri non tanto per la stazza quanto piuttosto per una folta barbona un po’ anticonformista che incorniciava il suo volto. Di lui ci resta una ponderosa testimonianza di memorie autobiografiche e di dettagliate informazioni tecnico-militari (tre tomi di quasi 400 pagine!), scritte con prosa leggera, permeata da una sottile ironia, che spaziano dalla sua infanzia nella villa avita fino a tutta la guerra, passata a tracciar strade e a perforar montagne, dai Monti Lessini per proseguire poi, con il trasferimento a Cormons e quindi a Quisca, sul Sabotino e terminare infine sull’Ortigara dopo essere passato anche per il Vodice. Negli anni Venti ricoprirà infine la carica di Ispettore generale del Ministero dell’Economia Nazionale.

Percorsi circa sette chilometri della strada sterrata ma non eccessivamente accidentata del Gavotti, parcheggiammo le nostre automobili in fianco di un tornante e decidemmo di compiere a piedi l’ultimo mezzo chilometro che ci separava dal piazzale del rifugio. Qui trovammo ad accoglierci il cordiale signor Bogdan che non perse tempo ad istruirci con passione e competenza sulla battaglia che qui c’è stata e sulle presenti iniziative di ripristino ad uso turistico dei manufatti risalenti alla Grande Guerra. La principale di queste consistette (e consiste tuttora) nello svuotamento dei detriti dalle gallerie e nella percorribilità interna pressoché dell’intero settore della cosiddetta postazione del “Fortino alto”, adiacente l’ex casermetta jugoslava, ora gostilna. Il nostro loquace accompagnatore, nel mentre ci forniva le torce elettriche per la visita all’interno delle gallerie, non si trattenne dal ricordarci, tra il compiaciuto e il meravigliato, che per svuotare una caverna usata come discarica dai graniciari dell’ex armata jugoslava, abbiano dovuto mandare a valle qualcosa come sette autocarri carichi di immondizie, per lo più scatolette metalliche e bottiglie, accumulatesi dal ‘45 fino all’abbandono del monte da parte dell’Armata, nel 1991.

Superata questa colorita annotazione, l’infaticabile Bogdan ci introdusse nei meandri del sistema fortificato del Sabotino, in alcuni punti esistente su più livelli e che sfocia sulla parte opposta in corrispondenza di alcune cenge a strapiombo sulla valle dell’Isonzo. Abbarbicate su di esse, prima che le trasformazioni italiane sconvolgessero l’originale sistema austro-ungarico delle gallerie incavernate, si trovavano le baracche della guarnigione imperal-regia. Da queste baracche, costruite sullo sbocco delle gallerie e assolutamente invisibili all’osservazione terrestre nemica e alla relativa artiglieria, si accedeva tramite le gallerie al versante sud, direttamente in profondi camminamenti d’approccio (ora in parte accessibili perché svuotati), e quindi alla trincea di combattimento prospiciente il “Bosco Quadrato”, da dove partì l’assalto finale, che per dirla alla d’Annunzio “fu come l’ala che non lascia impronte – il primo grido avea già preso il monte”. All’entrata di una di queste gallerie (sul lato sud) sopravvivono i resti di una targa cementizia con l’iscrizione parzialmente leggibile “3° GE(NIO) 310ª Comp(agnia)”, l’unità del capitano Gavotti. Qui i suoi uomini predisposero l’esistente sistema di gallerie a cannoniere con le feritoie rivolte verso il Monte Santo e il San Gabriele e vi furono ricavati ulteriori locali per i depositi-munizioni e altre necessità, come una grande cisterna per l’acqua. Le canne e gli affusti dei cannoni pesanti campali da 105 vennero poi faticosamente calati all’interno della galleria (che poi prese il nome di “Galleria delle otto cannoniere”) mediante un sistema di funi, paranchi e pulegge, i cui punti di ancoraggio – pesanti anelli di ferro – sono tuttora visibili, infissi sui due lati esterni dell’imbocco della galleria. Una volta posizionate all’interno, le bocche da fuoco non avevano ancora la feritoia spalancata sull’obiettivo, ma solo un ultimo diaframma di roccia, spesso solo qualche decina di centimetri, che sarebbe stato abbattuto nel momento in cui le batterie avrebbero aperto il fuoco, all’alba del 12 maggio 1917, inizio della Decima battaglia dell’Isonzo. In questo modo gli osservatori austro-ungarici posizionati sul dirimpettaio Monte Santo non poterono in alcun modo venire a conoscenza degli apprestamenti offensivi italiani.

All’uscita dalle gallerie il nostro gruppo, come eccitato da tanto spettacolo e dal panorama mozzafiato che spazia nella sottostante valle dell’Isonzo e sul Monte Santo, prese a sciamare su e giù per le vicine balze, finché riunitolo alla base di quella che un tempo era una garitta di osservazione dei graniciari, mi sentii in dovere d’integrare le nozioni impartite dal buon cicerone sloveno, che nel frattempo ci aveva lasciati per andare ad accudire il suo locale, con alcune altre in mio possesso, frutto di studi e di ricerche iconografiche.

Indicando il ripido canalone che proprio sotto i nostri piedi precipitava in direzione dell’Isonzo ricordai che sull’attuale massa di detriti e arbusti passava la funicolare, costruita interamente in legno, che riforniva la guarnigione austro-ungarica del Sabotino. Per la stessa via arrivava la corrente elettrica (per funicolare, perforatrici, ventilazione, illuminazione, telecomunicazioni, ecc.) prodotta da due barche a pale di mulino intermedie, ancorate in riva all’Isonzo e la condotta idrica che forniva l’acqua potabile pompata dal fondovalle. La stazione a monte della funicolare era incastonata in una galleria posta qualche metro più in basso rispetto al punto in cui ci trovavamo. Salito poi in cima ad uno sperone di roccia, indicai che in quel punto, fino al 6 agosto 1916, si trovava la postazione della compagnia mitragliatrici del III battaglione del reggimento dalmata n° 37 della Landwehr e che da lì il campo di tiro delle mitragliatrici spaziava interamente sul pianoro scosceso da dove poteva partire un assalto italiano (dal “Bosco Quadrato”). Esattamente sullo stesso punto oggi sorge la garitta in muratura (ora molto degradata) costruita dai graniciari della defunta Federativa con funzioni di osservatorio.

Ritenendo che le informazioni di carattere storico e tecnico fossero state più che sufficienti, a quel punto decidemmo di incamminarci per l’ultimo tratto della nostra escursione, diretti ai ruderi dell’eremo di San Valentino. La macchia e la landa carsica che attraversammo sembrarono offrirci tutto il loro campionario di profumi delicati e di colori sgargianti, che, imprigionati da un inverno insopportabilmente lungo e freddo, furono poi come improvvisamente liberati in quei primi giorni di maggio dalla naturale vittoria della primavera che reclamava il suo dominio. Camminammo lungo la dorsale del monte, avendo alla nostra sinistra lo strapiombo sulle acque turchesi dell’Isonzo e sulla nostra destra i cippi di confine, e qua e là alcuni brandelli di filo spinato arrugginito stavano a ricordarci che in questo piccolo Eden correva un tempo non lontano la Cortina di Ferro. Giunti al cippo geodetico di quota 609, il punto più alto del monte, breve sosta e foto a tutto campo sulla conca di Gorizia, appena velata da una leggera foschia, mentre alle nostre spalle, dietro il Vodice, il sereno del primo mattino aveva già ceduto il passo a scuri nuvoloni che non lasciavano presagire nulla di buono. Accelerammo quindi il passo per arrivare alla meta, e dopo qualche minuto ancora di marcia, l’incontro con i ruderi dell’eremo di San Valentino (quota 535), recuperati e ricomposti in questi ultimi anni secondo rigorosi criteri “filologici”.

Su quest’area archeologica che domina l’ansa dell’Isonzo sopra il romano Castrum Silicanum (Salcano-Solkan), prima ancora che fossero edificati gli insediamenti religiosi, databili tra il ‘500 e il ‘700, era probabilmente ubicato un castelliere, ripreso poi in epoca romana come punto militare di osservazione e segnalazione ottica (fuoco di notte e fumo di giorno) contro le intrusioni di nemici nel piano. Nel 1781 l’imperatore Giuseppe II ordinò l’abolizione degli Ordini e dei monasteri che non svolgessero un’attività socialmente utile, come la cura degli ammalati e l’educazione dei giovani, e i loro beni furono confiscati. Per l’eremo di San Valentino fu l’inizio della fine: definitivamente abbandonato cadde progressivamente in rovina, era già un rudere alla vigilia della Grande Guerra e quest’ultima non fece che completare l’opera.

Dopo una breve sosta a curiosare tra le mura e per qualche dissetante sorsata, di nuovo in piedi per il ritorno alla “gostilna” di Bogdan, dove alla fine i nostri poveri piedi ritrovarono la pace, ma soprattutto gli appetiti la loro rivincita. Alla fine, dopo la grappetta di rito offerta dalla nostra guida-ristoratore, una foto ricordo e poi via veloci verso casa, anche perché i nuvoloni neri ora stavano incalzando e già a Hum Giove Pluvio lavò gratis le nostre macchine imbiancate dalla “storica” polvere presa sulla strada di Gavotti.

Sergio Chersovani

Bibliografia di riferimento

Marras, Efisio (Generale): Sabotino. Ministero della Guerra – Comando del Corpo di S.M., 1933;

Venturi, Giuseppe (Generale): La conquista del Sabotino: 6 agosto 1916. Finalborgo, 1925;

Gavotti, Nicolò (Capitano del Genio): La guerra del mio gruppo all’Austria. Castaldi, 1925-1931;

C.T.I.: Sui campi di battaglia – Il Medio e il Basso Isonzo. V ediz., 1939;

Pro Loco Fogliano-Redipuglia: Sui campi delle Dodici Battaglie. Itinerari in Italia e in Slovenia. A cura di Marina Bressan. Edizioni della Laguna, 2003.

*

L’apparato iconografico che segue si compone di foto d’epoca e di riprese effettuate sia nel corso dell’escursione sia un paio di mesi prima, in previsione di questo appuntamento. Ciò si è reso necessario per documentare alcune vestigia del Sabotino nel momento di massima defoliazione arborea, cosa altrimenti impossibile ai primi di maggio. S.C.

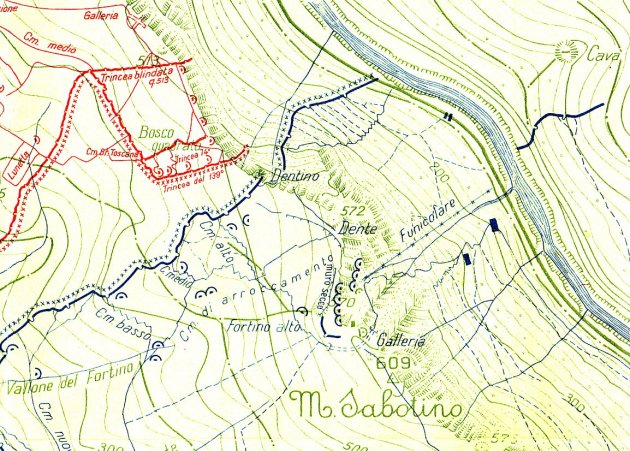

Cartina tratta dalla Relazione ufficiale italiana “L’Esercito italiano nella Grande Guerra (1915-1918) – Vol. III – tomo 3° ter“ che illustra le opposte sistemazioni difensive sul Monte Sabotino ai primi di agosto 1916.

I reticolati austro-ungarici antistanti il “Fortino Alto” come si presentavano dopo la conquista italiana del Sabotino. Sullo sfondo le linee del “Bosco Quadrato”, punto di partenza dell’attacco della “Colonna Badoglio” nel pomeriggio del 6 agosto 1916. (collezione D’Addato)

La medesima visuale come si presenta oggi, ripresa dalla garitta dei “graniciari”, già postazione dei mitraglieri del III battaglione del 37° Landwehr.

La compagnia mitraglieri del III/37 Landwehr in posa con una Schwarzlose nelle settimane precedenti la conquista del monte. La postazione si identifica oggi con l’ammasso di rocce su cui sorge la garitta jugoslava. (archivio LEG)

La postazione dei mitraglieri come si presenta oggi. Notare lo stretto imbocco del ricovero, che nella precedente foto del 1916 si presenta coperto da assi e pietre. In alto, la base della garitta in muratura.

Particolare dei resti di uno dei camminamenti di approccio austro-ungarici che dalle uscite delle gallerie portavano alla trincea di prima linea del “Fortino Alto”, prospiciente il “Bosco Quadrato”.

In questa foto, risalente all’inverno 1915-1916, si vedono le strutture lignee di scorrimento della funicolare e le baracche della guarnigione austro-ungarica incastonate sulle aperture delle gallerie. (collezione d’Addato)

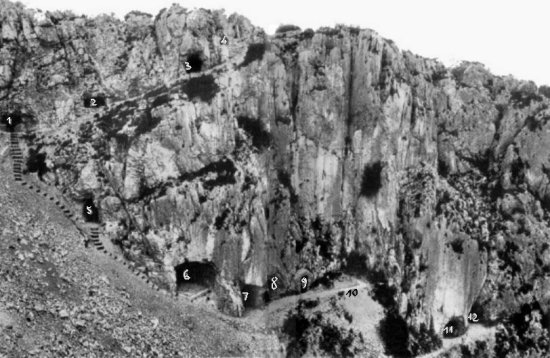

Questa interessante inquadratura, ripresa da quello che un tempo era il cosiddetto “Belvedere” (un piccolo piazzale con muretto di riparo posto sul lato destro del canalone della funicolare), permette di individuare le sistemazioni di guerra sulla parete del Sabotino rivolta all’Isonzo, così come si presentavano negli anni Trenta, allorché sussisteva ancora una discreta conservazione dei percorsi di accesso. La foto è tratta dall’opera “Sui campi di battaglia – Il Medio e il Basso Isonzo” edita nel 1939 dalla Consociazione Turistica Italiana. I numeri corrispondenti ai vari manufatti sono stati ritoccati per garantire una maggiore leggibilità. 1-2-3-4. Ricoveri ex-austro-ungarici trasformati dagli italiani in capaci batterie in caverna ed in osservatori per la conquista del Vodice. 5. Uno degli sbocchi (l’altro è a fianco, ostruito dalla frana) della galleria passante austro-ungarica, allargata e livellata dagli italiani. Poco distante dall’entrata si trova il deposito dell’acqua. 6. Stazione di arrivo della funicolare, conduttura e tubazione dell’acqua. 7-8-9. Ricoveri 10. Deposito acqua.11. Cucina 12. Comando

Panorama sulla conca di Gorizia, ripreso in prossimità di quota 535 di San Valentino. Al centro, il corso dell’Isonzo e, sulla destra, le alture di Oslavia e di Peuma. Sullo sfondo la catena del Podgora.

La vallata dell’Isonzo ripresa dalla dorsale del Sabotino. Sulla verticale del punto in cui il fiume scompare alla vista, la Sella di Dol e, sulla destra, il massiccio del San Gabriele. Da questa immagine e dalla precedente si può percepire l’importanza strategica annessa al possesso del Sabotino.

L’imponente figura del tenente colonnello (per meriti di guerra) del Genio Nicolò Gavotti nel 1918. All’ingegner Gavotti si devono le opere fortificatorie del Sabotino, come sono pervenute ai giorni nostri. (foto tratta dall’autobiografia “La guerra del mio Gruppo all’Austria”, dello stesso Gavotti).

Vedi anche: